MINANGKABAUNEWS.com, FEATURE –Di sebuah sore yang temaram, di pojok sebuah warung kopi yang ramai oleh obrolan ringan, sekelompok anak muda tampak berdebat. Topiknya bukan bola, bukan politik, tapi sesuatu yang jauh lebih sakral—ilmu agama.

Namun, ada yang terasa janggal. Setiap argumen yang keluar, ujungnya selalu diakhiri dengan, “Tunggu, aku cek di internet dulu,” atau “Di situs ini katanya begini…”. Tak ada kitab yang dibuka, tak ada catatan tangan, tak ada jejak lama duduk di halaqah.

Fenomena seperti ini bukan sekadar pemandangan sehari-hari di warung kopi. Ia adalah tanda zaman: saat sebagian orang merasa telah cukup menjadi penimbang pendapat hanya karena membaca satu artikel atau mendengar satu potong ceramah.

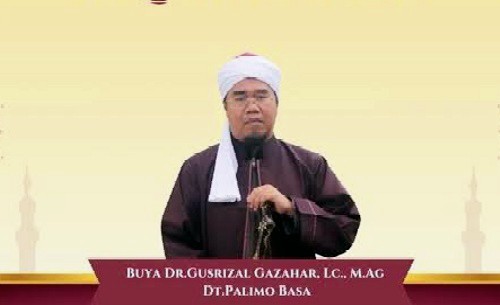

Buya Gusrizal Gazahar, seorang ulama yang matanya tajam dalam mengamati perubahan zaman, pernah menulis dengan nada getir:

“Masya Allah! Apakah sudah seremeh inikah ilmu agama di mata umat? Dengan membaca situs internet begitu, seseorang sudah menjadi seorang ‘alim yang bisa menentukan pendapat yang kuat dan yang lemah? Kalau begitu adanya, tak perlu lagi pesantren, tak perlu lagi belajar bahasa Arab, ushul tafsir, ushul hadis, ushul fiqh, dan aqidah tauhid. Tak perlu lagi jauh-jauh ke Mesir atau Saudi untuk menuntut ilmu, karena internet sudah cukup menjadi guru.”

Kalimat itu seperti hantaman pelan tapi dalam—tidak membentak, tapi mengiris kesadaran.

Ilmu Bukan Sekadar Informasi

Kita hidup di era di mana informasi mengalir seperti air, bahkan meluap. Satu klik bisa membawa kita pada ratusan artikel, ribuan video ceramah, dan tak terhitung opini yang berserakan. Namun, di balik limpahan itu, Buya Gusrizal mengingatkan sebuah kebenaran lama: belum tentu semua yang dibaca dan didengar bisa menjadi ilmu.

Ilmu, kata Imam al-Syafi’i, hanya bisa diraih dengan kesungguhan dan pengorbanan. Buya mengutip bait nasihat sang imam yang, meski lahir berabad-abad lalu, masih terasa segar dan menohok:

Bersabarlah atas pahitnya sikap kurang mengenakkan dari guru, Karena sesungguhnya endapan ilmu adalah dengan menyertainya. Siapa yang belum merasakan pahitnya belajar meski sesaat, Akan menanggung hinanya kebodohan sepanjang hidupnya.

Ini adalah peringatan bahwa perjalanan menuntut ilmu bukan perjalanan instan. Ia memerlukan waktu, kesabaran, bahkan terkadang rasa tidak nyaman.

Bahaya Cerita Tanpa Kajian

Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Muslim, Rasulullah ﷺ memberi peringatan singkat namun tajam:

“Cukuplah seseorang dianggap berbohong apabila ia menceritakan semua yang ia dengarkan.”

Bayangkan, ini ditujukan kepada para sahabat—generasi terbaik, pembawa sunnah, orang-orang yang kualitas kejujurannya tak diragukan. Lalu bagaimana dengan kita, yang terkadang langsung berbagi tanpa memeriksa, apalagi mengkaji?

Buya Gusrizal mengutip pula nasihat ulama:

“Karena tidak semua yang engkau dengar itu benar. Bagaimana engkau bisa terjun di tengah manusia dan menceritakan setiap yang pernah engkau dengar? Bahkan bagaimana engkau berani mengurai kasus hanya berdasarkan apa yang engkau dengar, bukan dari apa yang engkau teliti dan kaji?”

Di zaman media sosial, kalimat ini terdengar seperti doa yang tak henti-henti kita butuhkan.

Menghormati Jalan Para Pencari Ilmu

Para ulama bukan hanya pembicara di podium. Mereka adalah pejalan jauh di jalan sunyi, menempuh rute yang tak banyak orang sanggup bertahan. Perjalanan mereka adalah jihad; kehadiran mereka berada dalam naungan doa malaikat. Bahkan ikan di laut pun, kata Rasulullah ﷺ dalam hadis riwayat al-Tirmidzi dan Abu Dawud, memohon ampun untuk para pencari ilmu.

“Keutamaan orang berilmu dibandingkan orang yang beribadah adalah seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan seluruh bintang,” sabda beliau.

Pesan ini mengajak kita untuk tidak memandang ulama dengan kacamata duniawi—menghargai mereka sebatas jumlah amplop atau besarnya panggung. Menghormati ulama berarti menghormati ilmu yang mereka bawa, dan menempatkan mereka di tempat yang pantas: sebagai pewaris para nabi.

Kembali ke Adab

Di ujung nasihatnya, Buya mengingatkan sesuatu yang mungkin terdengar kuno bagi telinga sebagian orang modern: adab.

Beradab kepada ilmu berarti beradab kepada ahlinya. Menghormati ulama bukan karena nama mereka populer, tapi karena perjalanan panjang yang mereka tempuh, pengorbanan yang mereka lakukan, dan ketaatan yang mereka wariskan.

Sebab, jika ilmu diperlakukan hanya sebagai barang dagangan klik dan share, kita sedang menggali jurang untuk diri kita sendiri: jurang kebodohan yang dibungkus ilusi pengetahuan.

Di era di mana jempol bisa lebih cepat bergerak daripada akal, nasihat ini terasa seperti rem darurat. Kita tidak bisa lagi menganggap bahwa “pernah membaca” sama dengan “memahami”. Tidak semua yang di layar bisa langsung jadi bekal.

Ilmu bukan barang yang ditemukan di pinggir jalan. Ia adalah permata yang harus digali, diasah, dan dijaga. Dan untuk itu, kita perlu guru, kesabaran, adab, dan kesediaan menanggung pahitnya belajar—sebab di sanalah manisnya hidup akan ditemukan.